Versuche

Kontakt

Anke Sander

Leiterin Physikalisches Grundpraktikum

Weimarer Straße 32 (Faradaybau)

Raum 3003

Tel.: +49 3677 69-3208

E-Mail: anke.sander@tu-ilmenau.de

Anke Sander

Leiterin Physikalisches Grundpraktikum

Weimarer Straße 32 (Faradaybau)

Raum 3003

Tel.: +49 3677 69-3208

E-Mail: anke.sander@tu-ilmenau.de

Im Physikalischen Grundpraktikum stehen den Studierenden insgesamt 40 verschiedene Experimente aus den Teilgebieten Mechanik, Wärmelehre, Elektrizitätslehre, Optik sowie Atom- und Kernphysik zur Verfügung. Die Praktika werden im Rahmen der Lehrveranstaltungen der jeweiligen Bachelor- bzw. Diplomstudiengänge durchgeführt.

Die aktuellen Anleitungen zu jedem einzelnen Versuch finden Sie im pdf-Format auf dieser Seite oder können Sie in gedruckter Form im Copy-Shop erwerben. Beachten Sie, dass wir Änderungen, gelegentlich auch während des laufenden Semesters, nicht automatisch an Copy-Shops übermitteln.

Am Beispiel der Periodendauer eines langen Fadenpendels, welche mittels einer computergestützten Stoppuhr viele Male gemessen wird, vermittelt dieser Versuch praktische Kenntnisse zu den Begriffen

Zur Demonstration zufälliger Messabweichungen werden die gestoppten Zeiten vom Praktikumsprogramm in zuvor festgelegte Zeitintervalle einsortiert und die Häufigkeitsverteilung ähnlich einer Normalverteilung wird nachgewiesen. Mögliche systematische Messabweichungen müssen nach dem Kennenlernen der Versuchsanordnung geschätzt werden.

Die Berechnung der Dichte eines homogenen Körpers erscheint einfach. Im Verlaufe dieses Versuches werden Verfahren zur Dichtebestimmung regelmäßig und unregelmäßig geformter Festkörper sowie von Flüssigkeiten erlernt.

Wo die Ermittlung des Volumens mittels einfacher Längenmessungen nicht mehr möglich ist, kommen Ersatztechniken zur Anwendung, die auf dem Archimedischen Prinzip beruhen.

Schließlich werden alle Ergebnisse einer genauen Betrachtung ihrer Unsicherheiten unterzogen, wobei der Dichtewert eines der Versuchskörper mit drei unterschiedlichen Verfahren gewonnen wurde, deren Resultate verglichen werden sollen.

Die Schwerebeschleunigung g der Erde (Erdbeschleunigung) wird aus den freien Fall einer Stahlkugel aus verschiedenen Höhen und mit Hilfe der Atwoodschen Fallmaschine bestimmt.

Bei der Atwoodschen Fallmaschine, bestehend aus Umlenkrolle, Faden mit zwei gleich großen Massen sowie mehreren unterschiedlichen Zusatzmassen, wird eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung erzeugt, aus dem Weg-Zeit-Gesetz ermittelt man g.

Um die relative Unsicherheit der Zeitmessung klein zu halten, wählt man die träge Masse so, dass die effektive Beschleunigung klein wird. Der Einfluss der Rolle auf Beschleunigungskraft und Trägheitsverhalten des Systems wird erfasst. Die Bestimmung der effektiven Rollenmasse erfolgt in einem Ergänzungsexperiment an einem Federpendel.

Bei der Bestimmung von g aus dem freien Fall ist der Einfluss der Luftreibung abzuschätzen.

Das Reversionspendel ist ein spezielles physikalisches Pendel, das um zwei verschiedene starre Drehachsen im Abstand l voneinander schwingen kann. Durch Verschieben einer Masse am Pendel können Trägheitsmoment und Lage des Schwerpunktes verändert werden, damit ändert sich auch die Periodendauer der Pendelschwingung.

Im Versuch gleicht man die Periodendauern um die beiden Drehachsen einander an. Für diesen Fall lässt sich aus dem Abstand der beiden Drehachsen (l ist jetzt die reduzierte Pendellänge) und der ermittelten Periodendauer recht genau die Erdbeschleunigung g bestimmen.

Das Trägheitsmoment eines kardanisch aufgehängten symmetrischen Kreisels wird zunächst aus einer Periodendauermessung bestimmt.

Danach wird der Kreisel auf eine maximal mögliche Drehzahl beschleunigt, diese wird stroboskopisch gemessen und aus ihrer zeitlichen Abnahme das Reibmoment der Kreisellager ermittelt.

Anschließend wird die Periodendauer der Kreiselpräzession für drei verschiedene äußere Drehmomente bei verschiedenen Drehzahlen gemessen, daraus ebenfalls das Trägheitsmoment des Kreisels errechnet und mit dem Wert aus dem ersten Versuchsteil verglichen.

In einem Kundtschen Rohr werden stehende Schallwellen angeregt. Aus der am Korkmehl sichtbaren Verteilung von Knoten und Bäuchen wird die Wellenlänge und daraus die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls in Luft und Kohlendioxid, desgleichen der Adiabatenexponent beider Gase, bestimmt.

Alternativ wird mit einem Quinckeschen Interferenzrohr, physikalisch ein Zweistrahlinterferometer für Schallwellen, akustisch die Wellenlänge von Schall in Luft ausgemessen und ebenfalls die Ausbreitungsgeschwindigkeit berechnet.

Eine Stahlkugel stößt mit immer gleichem Ausgangsimpuls, aber unter verschiedenen einstellbaren Stoßwinkeln, auf eine zweite ruhende Stahlkugel. Die Massenschwerpunkte beider Kugeln im Moment des Stoßes werden vor Versuchsbeginn mit Hilfe eines Messfernrohres horizontal justiert.

Nach dem Stoß fallen beide Kugeln auf die tiefer liegende Registrierebene. Aus den Koordinaten der Auftreffpunkte ermittelt man mit Hilfe eines Computerprogramms die jeweilig besten Kreise, auf denen die Auftreffpunkte liegen, und vergleicht die Verhältnisse der Kreisradien bzw. der Kugelmassen mit rechnerischen Ergebnissen, die man aus Impuls- und Energieerhaltungssatz ableiten kann.

Deteils der numerischen Bearbeitung der Versuchsergebnisse liegen am Versuchsplatz aus oder können auf der Materialienseite abgerufen werden.

Der Torsionsmodul G von langen, dünnen Stäben bzw. Drähten ist nach zwei Methoden zu bestimmen. Bei der statischen Methode wird der Drehwinkel gemessen, der sich unter Einwirkung eines angreifenden Drehmoments ergibt, und daraus G bestimmt.

Bei der dynamischen Methode misst man die Periodendauer eines Drehpendels, das unter der Wirkung der elastischen Kräfte eines verdrillten Drahtes schwingt, und ermittelt daraus G. Das unbekannte Trägheitsmoment des Pendeltisches wird durch Auflegen einer Zusatzmasse eliminiert, deren Trägheitsmoment berechnet werden muss.

Ein Drehpendel kann durch eine Wirbelstrombremse kontrolliert gedämpft und über einen in seiner Drehzahl regelbaren Motor zu erzwungenen Schwingungen angeregt werden.

Für verschiedene Dämpfungsfälle sind zunächst die zeitliche Abnahme der Amplituden freier Drehschwingungen aufzunehmen und daraus die logarithmischen Dekremente zu ermitteln. Der Einfluss der Lagerreibung des Pendels ist zu untersuchen.

Für erzwungene Schwingungen werden im eingeschwungenen Zustand bei verschiedenen Dämpfungen Amplitude und Phasenwinkel als Funktion der Erregerfrequenz gemessen. Aus den Resonanzkurven sind Resonanz- sowie Eigenfrequenz abzulesen und mit den berechneten bzw. zuvor gemessenen Werten zu vergleichen.

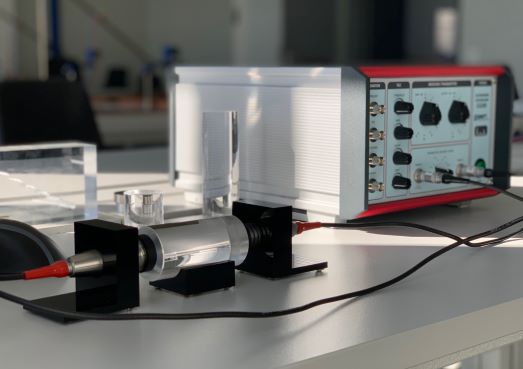

Im Versuch steht ein Ultraschallgerät und passende Schallköpfe mit Frequenzen von 1 MHz, 2 MHz und 4 MHz zur Verfügung. Das ausgesendete Ultraschallsignal kann sowohl in Reflexion als auch in Transmission gemessen und ausgewertet werden.

Wesentliche Ziele des Versuches sind es die Schallgeschwindigkeit, die Wellenlänge und den Schwächungskoeffizienten von Ultraschallwellen in Acryl ist zu ermitteln. Außerdem wird das Ultraschall-Schnittbild eines Acrylblockes aufgenommen und die Lage darin vorhandener Hohlräume bestimmt.

Der Versuch vermittelt Grundlagen zur Problematik von Phasenumwandlungen und dem Verhalten realer Gase.

Am Beispiel des Wassers wird der Dampfdruck von Flüssigkeiten untersucht. Gemessen werden die Abhängigkeit des Sättigungsdampfdruckes von der Temperatur und die Änderung der Siedetemperatur bei verschiedenen äußeren Drücken.

Letzteres Versuchsergebnis wird zur Bestimmung der Gebäudehöhe herangezogen.

Zustandsänderungen von Luft befolgen in der Nähe von Zimmertemperatur und Normaldruck die Zustandsgleichung idealer Gase. Dieses Verhalten wird im Versuch ausgenutzt, um aus der Messung der Druckänderungen eines nahezu konstanten Gasvolumens in Abhängigkeit von der Temperatur die Gaskonstante und den absoluten Nullpunkt der Temperatur zu bestimmen.

Der Einfluß des sich wegen der Druckmessung mittels eines U-Rohr-Manometers außerhalb des Druckbehälters befindlichen Gases wird untersucht und das Messergebnis entsprechend korrigiert.

Im Versuch wird der Adiabatenexponent von Luft nach zwei unterschiedlichen Methoden bestimmt.

Die Abfolge einer adiabatischen und einer isochoren Zustandsänderung erlaubt aus den gemessenen Drücken die Bestimmung des Adiabatenexponenten κ nach Clément-Desormes.

Das Verfahren nach Rüchardt benutzt adiabatische Zustandsänderungen, die bei harmonischen Schwingungen eines Körpers auf einer Luftsäule auftreten, κ wird aus Schwingungsdauermessungen ermittelt.

Der Versuch stellt wesentliche Einflussgrößen bei der Nutzung von Strahlungsenergie in Solarkollektoren vor, deren Bedeutung für den Wirkungsgrad des Kollektors untersucht wird:

Der Versuch vermittelt die Grundlagen technischer Gasverflüssigungsanlagen. Für zwei Gase ist der Joule-Thomson-Koeffizient theoretisch auf der Grundlage der Van-der-Waals-Näherung abzuleiten und experimentell zu bestimmen.

Die durch die gedrosselte Expansion des untersuchten Gases hervorgerufene Temperaturveränderung wird vom Praktikumsprogramm über eine USB-Schnittstelle vom Temperaturmessgerät importiert, gespeichert und grafisch dargestellt.

Der Versuch behandelt die physikalischen Grundlagen von Aggregatzuständsänderungen.

Die Isothermen eines reales Gases (Schwefelhexafluorid) werden ermittelt und im p(V)-Diagramm dargestellt. Aus den Sättigungsdrücken ist die Verdampfungswärme zu bestimmen, aus den kritischen Daten sind die Van-der-Waals-Konstanten des Gases zu berechnen und mit Tabellenwerten zu vergleichen.

Qualitative Experimente am kritischen Punkt werden durchgeführt.

Die Basis thermodynamischer Maschinen ist ein Kreisprozess.

Am Beispiel eines Demonstrationsmotors, der angenähert nach dem Stirling-Kreisprozess arbeitet, werden experimentelle Fertigkeiten vermittelt, die wichtigsten Teilwirkungsgrade mit Hilfe computergestützter Messwerterfassung und zusätzlicher kalorischer Messungen bestimmen zu können:

Die Messergebnisse werden vom Praktikumsprogramm erfasst und können nach Beendigung des Experimentes in Form einer Excel-Tabelle ausgegeben werden.

Der Versuch beinhaltet Rechnungen und Messungen zum Biot-Savartschen Gesetz.

Für eine einzelne Kreisspule und eine Anordnung aus zwei Kreisspulen in unterschiedlichen Abständen ist die magnetische Feldstärke unter verschiedenen Bedingungen zu berechnen und mittels Hallsonde auszumessen.

Die Bedeutung der Helmhotz-Anordung zweier Spulen wird vermittelt und die Anordnung benutzt, um die Stärke der Horizontalkomponente des Erdmagnetfeldes zu bestimmen.

Im ersten Versuchsteil rotiert ein diametral magnetisierter Permanantmagnet in der Nähe einer Spule, die induzierte Spannung wird als Funktion der Winkelgeschwindigkeit des Antriebsmotors bestimmt und mit einem Oszilloskop angezeigt.

Anschließend wird ein ballistisches Galvanometer kalibriert und damit der magnetische Fluss eines Dauermagneten bestimmt. Hierfür wird jeweils ein an in Luftspulen unterschiedlicher Windungszahl induzierter Spannungsstoß vermessen.

Stehende elektromagnetische Wellen werden qualitativ und quantitativ auf einer Lecherleitung untersucht, wobei schwerpunktmäßig zwischen Strom- und Spannungsverlauf unterschieden wird.

Ergänzende Experimente zur Ausbreitung Hertzscher Wellen in Luft und anderen Stoffen werden, zum Teil qualitativ, zu folgenden Teilfragen durchgeführt:

Die Existenz einer Elementarladung wird in einem Experiment nach Millikan an mehreren geladenen Öltröpfchen nachgewiesen.

Hierfür kommen die statische Schwebemethode, die dynamische Einfeld- und die Zweifeldmethode zur Anwendung.

Die temperaturabhängige Viskosität der im Messkondensator vorhandenen Luft muss dabei entsprechend der berechneten Tröpfchenradien angepasst und das Versuchsergebnis korrigiert werden.

Der Versuch vermittelt Grundlagen zum Ladungstransport in Halbleitern ohne und unter Einfluss eines magnetischen Feldes.

Von einer Germaniumprobe werden nach Voruntersuchungen die Hallspannung unter verschiedenen Bedingungen sowie Halbleiterparameter wie Leitfähigkeit, Ladungsträgerdichte usw. bestimmt.

Die temperaturabhängige Ladungsträgerkonzentration wird gemessen und daraus der Bandabstand des Materials bestimmt.

Im Versuch werden physikalische Grundlagen zur Wirkungsweise von pn-Übergängen in Halbleitern vermittelt sowie charakteristische Daten einer Solarzelle bestimmt:

Im Versuch werden Kraftwirkungen geladener Körper aufeinander untersucht. Ziel ist es, das gut bekannte Coulomsche Gesetz quantitativ zu überprüfen. Hierfür kommen ein Faradayscher Becher zur Bestimmung von elektrischer Ladung und eine Torsionswaage nach Coulomb für die Messung der Kräfte zum Einsatz.

Das Verständnis für Grundbegriffe der Elektrostatik wie Ladung, Feldstärke, Potential und Influenz wird vertieft.

Der Versuch vertieft die Kenntnisse einfacher Strahlenoptik um den Begriff der Hauptebenen. Ihre Position und die zugehörige Brennweite werden mit der Abbe-Methode an einem Fotoobjektiv bestimmt.

Als weitere optische Messmethode wird das Verfahren nach Bessel zur Brennweitenbestimmung dünner Linsen bzw. Linsensysteme angewendet.

Studierende der Technischen Physik wenden zusätzlich ein Autokollimationsverfahren an, um das Ergebnis des zweiten Versuchsteils kritisch beurteilen zu können.

Für Flint- bzw. Kronglas ist die Abhängigkeit des Brechungsindex' n von der Wellenlänge des verwendeten Lichts auszumessen.

Hierzu wird aus dem kontinuierlichen Spektrum einer Halogenlampe mittels eines Gittermonochromators ein schmaler Wellenlängenbereich ausgesondert, dessen Ablenkwinkel bei Minimalablenkung an einem Prisma gemessen wird. Die Kalibrierung des Monochromators wird zuvor überprüft.

Eine auf einem einfachen klassischen Modell basierende nachträgliche Auswertung der Dispersionskurven liefert die Resonanzfrequenz der durch das Licht angeregten Dipolschwingung im Medium sowie die Anzahldichte der schwingenden Teilchen.

Der Versuch vermittelt Einsichten in die Wirkungsweise von Lichtmikroskopen. Der Zusammenhang zwischen der Brennweite verschiedener Objektive und Okulare und der Gesamtvergrößerung ist theoretisch und experimentell zu bestimmen.

Das Auflösungsvermögen von Objektiven ist indirekt aus ihrem Aperturwinkel zu ermitteln.

Der Versuch vertieft die Grundlagen der Interferenz von Wellen, speziell zu Zweistrahlinterferenzen an keilförmigen dünnen Schichten.

Die auftretenden Interferenzfiguren werden benutzt, um zunächst den Krümmungsradius einer flachen sphärischen Linse und danach eine unbekannte Lichtwellenlänge zu bestimmen.

Bei präziser Versuchsdurchführung kann die verbleibende Restspaltdicke zwischen Linse und untergelegter Glasplatte angegeben werden.

Optische Beugungsphänomene werden am Beispiel der Fraunhoferschen Beugung für Transmissions- und Reflexionsgitter untersucht.

Bestimmt werden Gitterkonstante, Auflösungsvermögen sowie unbekannte Wellenlängen der verwendeten Lichtquellen.

Ein abschließendes Experiment vermittelt Vorstellungen von der Speicherdichte einer Compact-Disk (CD).

Die Drehung der Polarisationsrichtung von Licht wird in einem ersten Versuchsteil an Glucoselösungen untersucht. Die Konzentration verschiedener Glucoselösungen wird mit dem Kreispolarimeter bestimmt.

Substanzen ohne natürliche optische Aktivität werden optisch aktiv, wenn sie sich in einem Magnetfeld befinden (Faraday-Effekt). Für schweres Flintglas wird im zweiten Versuchsteil mithilfe eines Modulationsverfahrens die Verdetsche Konstante für verschiedene Lichtwellenlängen des optischen Spektrums ermittelt.

Ein harmonisch moduliertes Lichtsignal wird über Umlenkprismen nach Durchlaufen einer veränderlichen Wegstrecke wieder in ein elektrisches Signal umgewandelt.

Aus der mittels Lissajousschen Figuren ermittelten Phasendifferenz zwischen Sende- und Empfangssignal wird die Laufzeit für eine bestimmte Wegstrecke ermittelt und daraus die Lichtgeschwindigkeit errechnet.

Durchläuft Licht ein optisch dichteres Medium, dann ändert sich (bei gleichbleibendem geometrischem Weg) die optische Weglänge, was zur zusätzlicher Phasenverschiebung zwischen den beiden Signalen führt. Aus der Korrektur des geometrischen Weges kann dann die Brechzahl des durchlaufenden Stoffes ermittelt werden.

Durch das Betriebsgerät hervorgerufene systematische Messabweichungen werden genauer untersucht und weitestgehend eliminiert.

Ein Laserstrahl wird durch einen Strahlteiler getrennt und durchläuft verschiedene Strecken. Die beiden Teilstrahlen werden wieder zusammengeführt und ergeben ein Interferenzbild, das sich in Abhängigkeit von der Phasendifferenz zwischen beiden Teilstrahlen ändert.

Mit dieser Interferometeranordnung nach Michelson können empfindlich Änderungen der optischen Weglänge und damit weitere Größen gemessen werden:

Der letzte Versuchsteil wird von Studierenden der Technischen Physik und der Optronik durchgeführt. Je nach Dicke der untersuchten Glasplatte kommen dabei modifizierte Auswertetechniken zur Anwendung.

Durch Reflexion an Dielektrika lässt sich Licht polarisieren. Ein Versuchsaufbau auf einem Goniometer erlaubt die Untersuchung von Richtung, Intensität und Polarisation eines an einer Glasplatte reflektierten Lichtstrahls.

Darüber hinaus kann das durch mehrere Glasplatten im Brewsterwinkel hindurchgehende Licht untersucht und die Wirkungsweise eines Plattenpolarisators verstanden werden.

Die Wärmestrahlung von Festkörpern ist der Untersuchungsgegenstand dieses Versuchs.

Aus der temperaturabhängigen spektralen Strahldichte einer Wolfram-Bandlampe wird bei zwei verschiedenen Wellenlängen der Quotient aus Planckschem Wirkungsquantum h und der Boltzmannkonstanten k bestimmt.

Zusätzlich wird die Gültigkeit des Stefan-Boltzmannschen Strahlungsgesetzes für die eingesetzte Lichtquelle überprüft.

Die Temperaturmessung der Lichtquelle erfolgt mit einem Teilstrahlungs-Pyrometer, zur Ermittlung der spektralen Strahldichte wird ein optisches Wechselsignalverfahren eingesetzt.

Der Versuch vermittelt Einsichten über die Struktur der Elektronenhülle von Atomen.

Die Wirkungsweise von Spektralapparaten wird erlernt und der eingesetzte Prismenmonochromator mithilfe bekannter Spektrallinen kalibriert.

Das optische Spektrum eine Balmerlampe wird analysiert und aus den Wellenlängen der ersten vier selbst gefundenen Linien der Balmerserie die Rydbergkonstante bestimmt.

Mit einer Gegenfeldmethode werden die maximalen kinetischen Energien der Elektronen bestimmt, die durch den äußeren lichtelektrischen Effekt in einer Photozelle bei verschiedenen Lichtwellenlängen freigesetzt werden.

Aus der linearen Darstellung Emax als Funktion der Lichtfrequenz wird das Plancksche Wirkungsquantum h sowie die Austrittsarbeit des Materials der Photozelle bestimmt.

In einem Fadenstrahlrohr, das sich im Magnetfeld einer Helmholtzanordnung befindet, werden Elektronen aus einer Glühkathode beschleunigt und durchlaufen danach im Magnetfeld eine Kreisbahn.

Messparameter dieses Versuchs sind die Beschleunigungsspannung und das erzeugte Magnetfeld.

Infolge einer Edelgas-Restatmosphäre im Fadenstrahlrohr lässt sich die Bahn der Elektronen beobachten und ausmessen, die spezifische Elektronenladung kann berechnet werden.

Der Versuch liefert den experimentellen Beweis für die diskreten Energiezustände der Atome.

Misst man den Anodenstrom einer Franck-Hertz-Röhre als Funktion der angelegten Beschleunigungsspannung, so ergeben sich periodische Minima, die Aufschluss über Anregungszustände des betreffenden Füllgases geben.

Der Versuch wird sowohl an einer Hg- als auch an einer Ne-Röhre durchgeführt.

Der Versuch behandelt Grundlagen der Wechselwirkung zwischen Elektronen und Materie.

In einer Röntgenröhre prallen Elektronen auf eine Kupferanode, das resultierende Röntgenspektrum wird mit Hilfe der Bragg-Reflexion ausgemessen. Zum Nachweis der Röntgenphotonen wird ein Geiger-Müller-Zählrohr in Verbindung mit einem Impulsratenmesser benutzt.

Neben der Beobachtung charakeristischer Linien wird die Verschiebung des Bremsspektrums als Funktion der Beschleunigungsspannung zur Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums herangezogen.

Im Versuch wird die Wechselwirkung von Kernstrahlung mit Materie über das Absorptionsverhalten der Strahlung an Proben verschiedener Dicke und unterschiedlichen Materials untersucht.

Hierbei wird auch der prinzipielle Umgang mit Strahlungsmessgeräten erlernt.

Der Versuch vermittelt Grundlagen zum natürlichen radioaktiven Zerfall und macht mit der Wirkungsweise und den Betriebsparametern von Zählrohren für die Kernstrahlung bekannt.